Wie funktioniert Story Mapping?

Release-Planung mit Story Maps

Unten findet sich eine Story Map für einen Walking Skeleton einer Smartphone-App, um Arbeitszeiten zu erfassen. Ein Walking Skeleton ist eine rudimentäre Version, die als Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung dient. Man kann es auch als das erste Minimum Viable Product betrachten. – Die gelben Karten repräsentieren Benutzeraufgaben (User Tasks), die ein Benutzer mit Hilfe des Systems erledigen möchte. Die grünen Karten repräsentieren die jeweils dazu gehörigen Arbeitsschritte oder Tätigkeiten (Subtasks).

In dem Beispiel der Zeiterfassung sähe das im Moment so aus: Der Benutzer legt das Datum fest, dann die Start- und Endzeit, dann die Tätigkeit und schließlich gegebenenfalls einen Kommentar. Danach schickt er den Eintrag ab, schließlich kontrolliert und korrigiert er ihn eventuell. Das ist eine plausible Beschreibung des Ablaufs, um Arbeitszeiten zu erfassen.

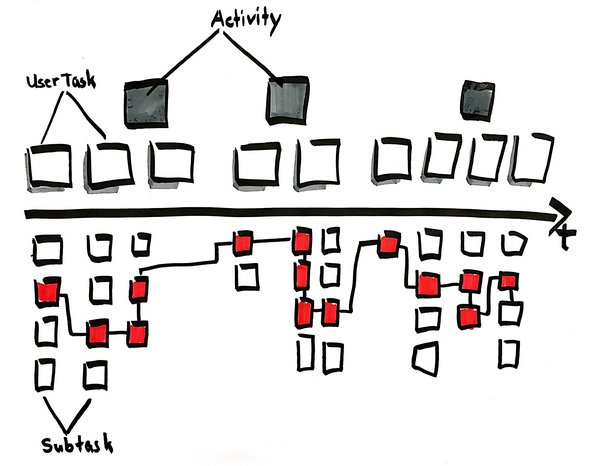

In der vertikalen Dimension bilden Story Maps die Priorität ab, mit der das zu entwickelnde System einzelne Arbeitsschritte unterstützt. Einen Großteil der Arbeitszeiten tragen Mitarbeiter ohne erklärenden Kommentar ein. Darum ist es wichtiger, die Zeiten und die Tätigkeit einzutippen als einen Kommentar. Ebenfalls ist es wichtiger, überhaupt eine Arbeitszeit mit der mobilen Zeiterfassung eintragen zu können, als die richtige Zeit einzugeben. Kann der Mitarbeiter die Eintragung gar nicht vornehmen, nützt auch die komfortabelste Eingabemöglichkeit für die Zeit nichts, vgl. das Workflow Pattern zum Zerkleinern von User Storys [3].